建筑遮陽主要的目的就是創建良好的室內光熱環境。

在沒有任何遮陽措施的情況下,80%左右的太陽輻射熱會直接進入室內。以4mm厚的普通玻璃為例,投射到建筑玻璃上的太陽輻射熱當中,約有83%的熱量會進入室內,它們之中輻射得熱約占 77%。

采取一定的遮陽措施之后這種情況就會發生根本性的變化。

內遮陽設施將進入室內的太陽輻射熱進行第二次分配,一部分透過遮陽設施直接進入室內,另一部分被反射的室外,還有一部分則被遮陽設施吸收,通過對流和長波輻射的方式擴散到室內或室外。

外遮陽設施對太陽輻射熱有阻擋作用。當太陽輻射熱到達建筑表面時,先被遮陽設施吸收或反射,研究表明,外遮陽設施可以阻隔80%的太陽能輻射得熱。

遮陽設施還能緩解室內自然采光中的眩光問題,減弱它給生活工作帶來的干擾。

遮陽設施不僅有降低夏季空調負荷,緩解室內眩光問題,還能體現建筑的美學,是一項藝術與技術高度結合的項目。

我們日常熟悉的室內外遮陽產品包括織物簾布、百葉、鋁材、玻璃等,但其實還有許多讓人意想不到的處理方法,下面整理了一些遮陽案例,一起瞧瞧吧!

1、植物遮陽

植物作為“自然元素”,可以生長在各種不同的建筑物外墻面,能夠對建筑物的微環境變化起到重要的作用。

在炎熱夏季,植物葉片可以降低建筑表面溫度,減少空調負荷,起到節能作用。而在寒冷冬季,植物葉片脫落之后,建筑物又可以充分接受太陽輻射,減少采暖能耗。

2、生物智能遮陽系統

使用藍藻作為有機材料,裝進廢棄的玻璃瓶,壘起的一道“生態呼吸遮陽墻”。藍藻在光合作用過程中,自身數量發生變化,從而形成動態遮陽。

陽光越強烈,藍藻的光合作用強度就越強,產氧量變大大,個體數量增加,阻光性也隨之增加;當日照不強烈時,藍藻個體數量會隨著產氧量的下降而下降,其透光性就能得到更好的發揮。

3、燒結玻璃

外墻面上的玻璃幕墻由兩層玻璃組成。在外面一層使用了具有高反射性能的、印有植物圖案的燒結玻璃,畫有植物部分的玻璃能夠形成半透明的效果,從而為里面一層的透明玻璃提供遮陽。

這些燒結玻璃窗體可以根據太陽光的情況局部打開或者關閉。

4、合成材料動態雕塑

這個特殊的雕塑由一片片白色的矩形“葉片”組成,它們由可以實時改變透明度的聚碳酸酯瓷磚制成。這些“葉片”遮蔽通過天窗打下來的太陽直射光,并把它們轉化為柔和的漫射光,即防止眩暈的發生。

5、會轉動的遮陽“扇”

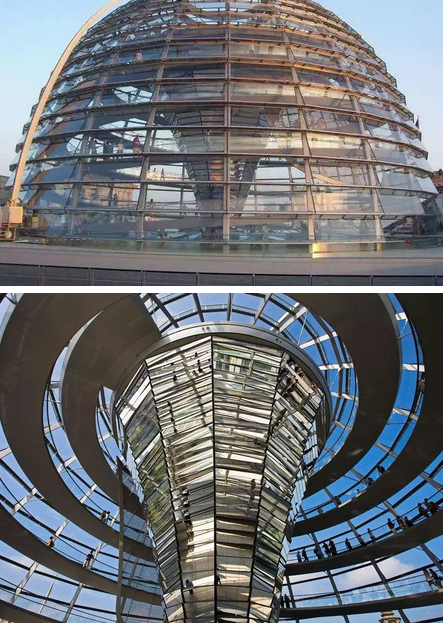

柏林國會大廈中央的議會大廳上部建有一個直徑40米、高23米的玻璃穹頂,穹頂內設有一個可以根據日照方向自動調整其方位的遮陽板,遮陽板的主要作用是避免眩光和防止熱輻射。

6、精準“葉片”遮陽

通過葉片形狀的金屬板過濾,直射光線會被遮蔽掉,漫射光線和反射光線進入室內滿足照明需要。葉片形狀是根據電腦對光線的計算,模擬各種狀態對金屬板的外形進行測試和不斷改進得到的,非常精確。

優美的光線透過屋頂充滿于建筑之中,并且隨著時間的變化而不斷發生著變化。還可以通過對葉片角度的調整,達到不同的光線效果滿足不同的需求。

7、能量“雨傘”

在白天,它們像綻放的向日葵一樣展開,角度隨著太陽的變化而變化,為整個廣場提供遮陽,同時吸收太陽能和熱能。在太陽下山之后,這些“雨傘”會關閉,同時釋放出白天吸收的多余的熱量。

8、因“面”而異的遮陽

此建筑是墨爾本市政廳,建筑滿足不同立面的光照情況,實現了“因地制宜”的遮陽設施。

北立面為主要受光面。出挑深遠的陽臺為建筑提供了遮陽,同時在陽臺立面上覆蓋了一層綠色植物作為遮陽手段來隔離炙熱的陽光。

西立面采用的是智能遮陽系統。以垂直木格柵作為遮陽板,電腦控制系統根據太陽方位變化選擇遮陽板的開啟角度,從而達到隔離西曬的目的。